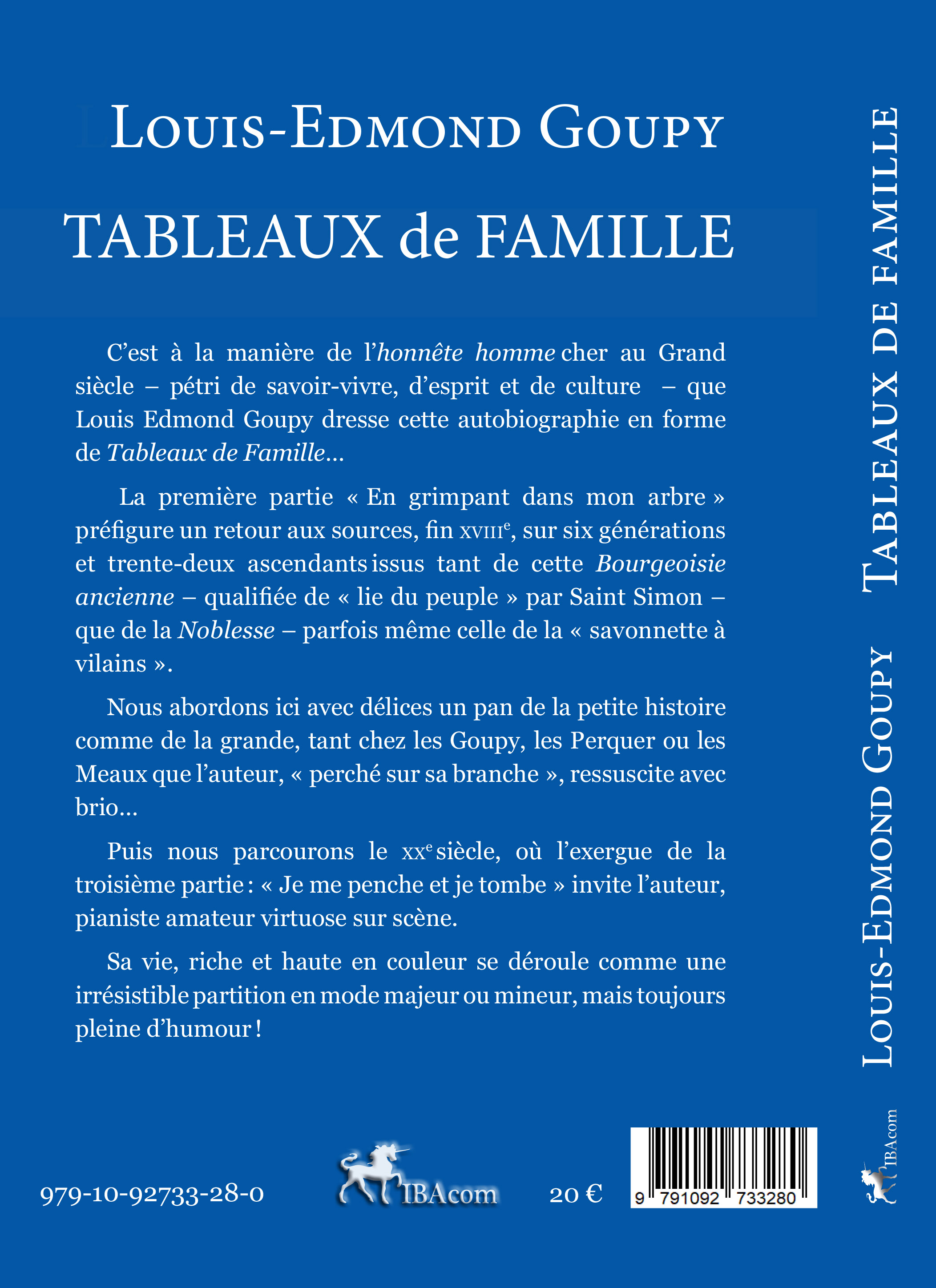

Nos ascendants du côté paternel appartiennent à ce que Saint-Simon appelait « la lie du peuple » On la qualifie de nos jours de « bourgeoisie ancienne », ce qui est plus agréable…

« L’ESPRIT FRANÇAIS » DE CES TABLEAUX de FAMILLE :

« L’ESPRIT FRANÇAIS » DE CES TABLEAUX de FAMILLE :

UNE PEINTURE MÉMORIALISTE ET UN AUTOPORTRAIT

Louis Edmond Goupy nous déroule ici une partition haute en couleur : tout d’abord, dans un registre « mémorialiste » car il y dresse un portrait réaliste, plein d’humour et de finesse de ses ancêtres Meaux, Perquer, Goupy.

Nos ancêtres du côté de ma mère constituent un échantillonnage de toutes les catégories de noblesse. Chez nos ancêtres Goupy, le XVIIIe siècle est, pour presque tous, le siècle du départ vers la fortune, à défaut d’illustration, ce qui leur confère une certaine homogénéité ; chez nos ascendants maternels, rien de tel : la noblesse de cour (les « carrosses du roi ») ou d’origine chevaleresque, y voisine avec la noblesse parlementaire, la noblesse de province avec la noblesse de finances et la noblesse de cloche, amalgame difficile à imaginer avant la Révolution et dont le XIX siècle verra la fusion, puis la disparition en tant qu’« ordre » (noblesse, clergé, tiers état). Il faut aussi observer que les alliances « bourgeoises » sont inexistantes, ce qui est rare dans un arbre généalogique. Ma mère n’en tirait aucune vanité, mais elle ne l’oubliait pas ! Elle n’oubliait pas davantage que la noblesse des Meaux provenait d’une « savonnette à vilains ».

C’est là le reflet de toute une société dans son contexte historique et culturel…

On peut s’étonner qu’une atmosphère très « comtesse de Ségur » imprègne des existences qui se déroulèrent dans la dernière partie du XIXe siècle. Il faut sans doute y voir l’influence cachée mais profonde d’une aïeule élevée dans les principes légitimistes les plus stricts ; ceux-ci n’étaient pas l’apanage du Faubourg Saint Germain. N’oublions pas, non plus, qu’au libéralisme voltairien qui caractérisa l’essor de la bourgeoisie d’affaires dès la fin du XVIIIe siècle, avait succédé un retour en force de la tradition catholique ; dès le règne de Louis Philippe, alors même que Guizot proclamait son « enrichissez-vous », une partie importante de la bourgeoisie des « châteaux » manifestait son attachement aux valeurs chrétiennes, en construisant, suivant l’exemple de l’aristocratie légitimiste, des chapelles dans ses parcs. Je ne sais s’il faut y voir, comme certains, un instinct souterrain mais puissant d’assimilation à la noblesse, ou l’idée maurassienne que la religion est le garant de l’« ordre moral ». En tout cas, chez notre grand-mère Georgina, la piété ne semble ni l’effet du remords et encore moins celui de l’opportunisme.

D’une plume précise, élitiste et teintée d’humour, nous plongeons avec délices dans la vie, les mœurs

et les codes de toute une frange de la bourgeoisie et de la noblesse entre le XVIIIe et le XXe siècle….

Comme ici, à Villersexel, chez les Grammont :

Issus d’une antique lignée comtoise, les Grammont, après la Révolution, vivaient la plupart du temps à Villersexel, grand château où l’austérité était de règle (le Tsar Alexandre Ier prétendait y avoir gelé plus encore qu’en Russie). Ils avaient pu sauver une part importante de leur fortune et se répandaient, comme il se doit, en charités multiples. Deux anecdotes suffisent à peindre le caractère de « grand-maman » Grammont. Comme un de ses petits-enfants lui demandait après la Révolution de 1848, ce qu’elle éprouverait si on venait lui apprendre qu’il fallait monter à l’échafaud (comme sa grand-mère, la Maréchale de Noailles, sa mère et sa sœur Noailles) elle répondit simplement : « mon cœur (son expression favorite), je vous avoue que le genre de mort me semble un détail. L’essentiel est d’être bien préparé ». Elle s’éteint en 1853, âgée de 85 ans. Un quart d’heure avant sa mort, elle demande à sa femme de chambre de lui apporter son ouvrage (des manches de tricot pour les pauvres, seul travail que sa cécité complète lui permettait) : « Madame la Marquise vient d’être administrée, elle va mourir » s’exclame Joséphine, sidérée. « Mais ma chère, » reprend vivement la malade « ce n’est pas une raison pour perdre son temps. »

Ou encore, au Mée, chez les Fraguier :

La simplicité enjouée de l’un et la supériorité de l’autre firent en effet bon ménage et cette double séduction leur attira plein d’amis. Jusqu’à la mort de son beau-père en 1888, Mathilde de Fraguier tint épisodiquement le rôle de maîtresse de maison dans cette propriété du Mée, chère à son mari ; elle ne devait pourtant pas lui revenir, puisqu’il n’était pas l’aîné et, à son désespoir, elle fut vendue à un marchand de biens. Les séjours au Mée ne faisaient que couper la vie de garnison, d’abord à Cherbourg, puis à Annecy, Blois, Melun, Caen, Amiens, Lyon et Modane, où il termine sa carrière, colonel, officier de la Légion d’Honneur. Pendant les treize années passées à Cherbourg naissent cinq enfants : Amélie en 1874, Françoise en 1875, Anne en 1877, Mathilde en 1879, Joseph en 1882 ; la dernière, Marguerite-Marie, naîtra à Paris en 1890. On fait de la musique de chambre tous les soirs et les enfants s’endorment au son d’un trio ou d’un quatuor, bien que la pianiste peine à trouver des partenaires de son niveau ; l’enthousiasme d’Armand pour le talent de son épouse fait passer les fausses notes de l’horloger réquisitionné comme violoncelliste. Mon arrière-grand-mère souffrait de cet amateurisme, mais Armand implorait, rusait et elle se laissait fléchir. En revanche, les artistes renommés qui passaient par Cherbourg, étaient accueillis avec joie dans son salon et c’était pour elle un soulagement de pouvoir les accompagner. Elle n’aimait pas les banalités mondaines et son silence devant des propos anodins pouvait passer parfois pour de la morgue ; ce n’était qu’un voile de tristesse romantique et, plus tard, l’angoisse d’être atteinte comme sa mère d’une névrose qu’on ne savait pas encore guérir.

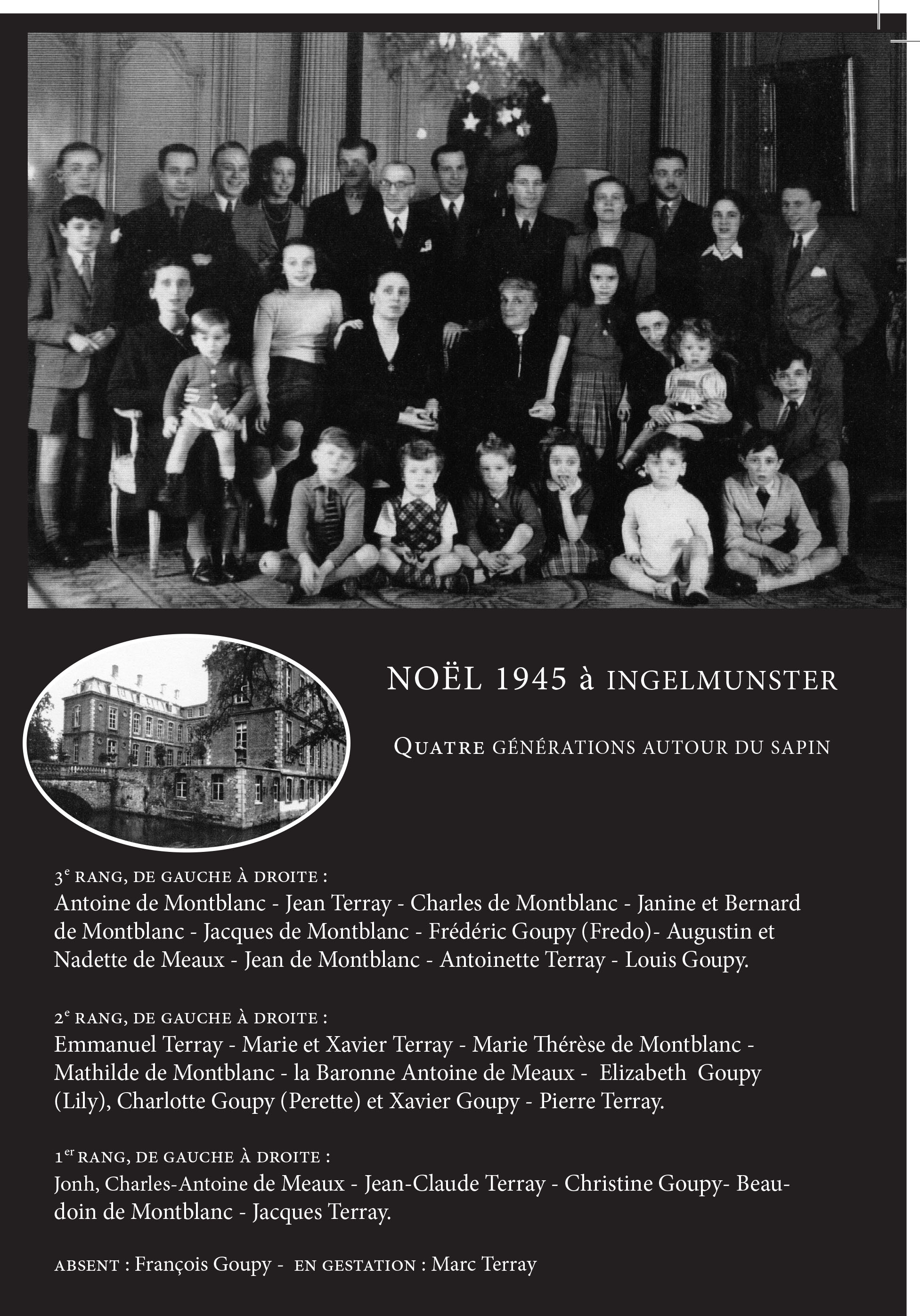

La partition se fait entendre ensuite sur le mode autobiographique : voici un aperçu de son enfance privilégiée, en vacances chez les cousins Terray, aux Melays :

Les Melays, où nous nous propulsâmes quelques semaines plus tard, étaient, en revanche, le centre de tout le voisinage. Mon oncle Terray était l’hospitalité même et le tennis qu’il venait de faire installer était le rendez-vous des jeunes et des moins jeunes. Mon père avait provisoirement renoncé à ses chères Citroën pour acheter un vieux break Ford, carrossé de bois, dans lequel nous nous entassions pour aller à Montaret, chez nos cousins Lambilly ; là, nous courrions interminablement autour du château en ruines comme des poulets sans tête, en poussant des hurlements sauvages ; la tante Marion de Bonand, dite « Crocodile », l’intellectuelle de la famille et la maîtresse des lieux avant la guerre, devait se retourner dans sa tombe. Nous faisions donc beaucoup de bêtises ; je me souviens d’une dame fort élégante venant dîner, la tête et les épaules drapées dans un voile de mousseline bleue ; aussitôt nous nous agenouillons et braillons le cantique « Marie, soyez reine, nous sommes à vous, soyez la Madone, qu’on prie à genoux », etc. The lady was not amused.

Une autre fois, nous avons soigneusement attaché sous les voitures des invités toute la batterie de cuisine en cuivre ; les démarrages en pleine nuit avec leur bruit de bielle coulée dépassèrent notre attente.

Ces distractions puériles étaient les dernières manifestations d’un état de grâce qui se prolongeait quelque peu artificiellement ; notre adolescence n’allait pas tarder à prendre une tournure moins insouciante, mais il y avait chez nos parents, en tout cas chez nos mères, une espèce d’accord tacite pour ne pas nous enlever notre jeunesse ; elles aimaient à croire qu’en dépit de la guerre. et de son cortège de souffrances, notre génération pouvait en garder un souvenir émerveillé comme celui qu’elles avaient de leurs quinze ans.

Louis Goupy a été pianiste de haut niveau ; sa vie, particulièrement riche, lui a permis de côtoyer de grands musiciens

et d’être, un temps, un interprète et concertiste renommé.

Comme ici, avec la grande pianiste Clara Haskil :

Le lendemain je m’en fus à Vevey, où Bernard Gavoty m’avait ménagé une rencontre avec Clara Haskil. J’arrivai un peu en retard ; elle ressemblait au portrait de Mozart par son beau-frère Lange et paraissait d’humeur farouche. J’attaquai le premier mouvement du Concerto en La, KV 488, de Mozart. Au bout de quelques minutes, sa sœur, la violoniste, ouvrit la porte et dit : « Tiens, Clara, il y a longtemps que tu n’as pas joué ce concerto ». Clara Haskil daigna sourire ; elle déclara que, même si sa sœur s’était trompée, on voyait bien que ma technique n’était pas irréprochable et elle me conseilla de m’établir à Genève pendant quelques mois pour travailler avec la veuve de Lipati, ajoutant qu’elle accepterait de me voir de temps en temps, ce qui était, dit-on, une faveur insigne. Je me confondis en remerciements et n’en fis rien, malheureusement. C’était une femme consciente de son immense talent mais terriblement exigeante pour elle-même ; j’allai le soir même rendre visite à des amis auxquels elle m’avait recommandé ; ils me racontèrent qu’elle avait coutume d’écouter chez eux les disques qu’elle venait de graver et se prenait la tête dans les mains en bougonnant : « c’est infect, c’est dégoûtant ! »

Ou encore avec le grand Alfred Cortot :

J’avais des préoccupations plus immédiates : les cours d’interprétation de Cortot avaient régulièrement lieu au cours de l’Automne et je ne pouvais me soustraire à cet exercice redouté des élèves – anciens ou nouveaux de l’École Normale. Le meilleur y côtoyait le pire mais Cortot, malgré son grand âge, avait encore la vivacité du grand pédagogue que connaissaient des générations de pianistes. Il écoutait avec une rare intensité : si l’exécutant était franchement mauvais, il l’interrompait avec ce rugissement voilé qui faisait sursauter les auditeurs et tressaillir d’angoisse les autres victimes assises en hémicycle au fond de la scène. Il se mettait au piano et en deux mesures recréait le climat de l’œuvre massacrée ; il choisissait soigneusement les passages faciles, car ses doigts le trahissaient, mais l’effet était assuré et le public se pâmait d’aise. Il était cependant plein d’indulgence pour une exécution médiocre mais dont on sentait manifestement que l’élève avait donné le « maximum ». D’ailleurs, il ne s’intéressait guère aux difficultés techniques et la maîtrise de celles-ci lui importait beaucoup moins que l’exactitude de l’interprétation. L’on m’objectera « exactitude par rapport à quoi ? ». À vrai dire, ce n’est pas tellement par rapport au texte lui-même, que Cortot dispensait ses commentaires sans appel, mais bien plutôt par rapport à la conception qu’il avait lui-même de l’œuvre. Plus l’élève s’en approchait, plus il avait de chance de plaire : une exécution, impeccable techniquement, assortie d’une interprétation éloignée de la sienne était jugée sévèrement ; seuls, quelques jeunes virtuoses étrangers de passage à l’École étaient l’objet de ménagements. Si, en revanche, l’exécution se poursuivait dans la bonne voie, Alfred écoutait jusqu’au bout sans interrompre et le pianiste se voyait récompensé d’un « bien », « très bien » ou même « bravo » – l’acmé du Parnasse. Les petits malins se produisaient plus volontiers dans Mozart, Schubert ou Brahms, que dans Beethoven, Chopin ou Schumann, où les « bravos » étaient rarissimes, car le Maître se montrait beaucoup plus exigeant dans ses spécialités.

Et bien d’autres comme ici, Éric Heidsieck, Bruno Gelber …

Quant au Concerto en Ut, KV 503 de Mozart, je crois avoir déjà dit qu’il s’agit d’un de ses derniers chefs-d’œuvre, proche dans ses deux premiers mouvements de la symphonie Jupiter. Pour Alfred Einstein, « Nulle autre œuvre de Mozart ne possède de telles proportions, répondant par leur ampleur à la puissance de l’écriture symphonique et à l’audace extraordinaire des nouveautés harmoniques ». Je n’avais pas lu ces commentaires intimidants, mais Éric Heidsieck, chez qui je vins répéter « mon » Mozart ne se gêna pas pour me dire que j’avais visé trop haut et qu’un concerto de jeunesse m’aurait mieux convenu ; pour m’achever, Bruno Gelber m’asséna que je n’arriverais pas à bout d’un passage vétilleux dans le final. Muni de ces encouragements, je continuai à servir une cause perdue d’avance avec l’héroïsme du lieutenant investi des responsabilités de son colonel mort au feu ! J’espérais quand même m’en tirer, car Damase aimait mon jeu et Barzin, à qui je jouai le Mozart, m’assura que tout irait bien.

À cette époque, la salle de l’ancien Conservatoire n’était pas encore désaffectée. Plus facile à remplir que les Champs Élysées et dotée d’une meilleure acoustique que Gaveau, grâce à sa structure en bois, elle avait été conseillée à Barzin par Werner, qui organisait le concert ; c’était un choix judicieux – du moins le pensions-nous – car ce que l’auditoire perdait en s’aventurant sur les Boulevards, loin de ses salles habituelles, il le gagnait en profitant d’un cadre pittoresque, resté à peu près intact depuis sa création en 1811 et rarement ouvert au public à cause de la fragilité de son décor pompéien. C’est donc là que j’arrivai en tremblant pour la première répétition avec orchestre. Les musiciens qui trouvaient la partition de Damase sur leur pupitre, la déchiffraient comme s’ils l’avaient toujours jouée et le concerto, nimbé de son accompagnement orchestral, était plus facile à exécuter que dans la solitude de ma chambre ; j’entendais pour la première fois les thèmes repris par les vents ou les cordes et le dialogue se nouait sans peine. Quant au Mozart, j’avais, bien évidemment, eu des enregistrements à ma disposition et j’essayais d’imiter Alfred Brendel, mon Dieu, mais je me sentais un peu étouffé par la pâte sonore d’un effectif instrumental peut-être trop imposant pour cette musique ; il aurait fallu que mes interventions fussent plus musclées et j’en étais bien incapable.

J’allai derechef louer un habit au Cor de chasse l’après-midi ; le lendemain matin, deuxième répétition ; le soir j’affrontai mon public : parents, amis, musiciens, indulgents parce qu’ils connaissaient les effets redoutés du trac, ou prêts à m’accabler parce qu’ils n’avaient pas la possibilité de jouer dans des conditions aussi privilégiées. La peur me dévorait bien sûr, mais pas suffisamment pour me déconcentrer et le Mozart se déroula sans anicroche aucune, mais sans brio. Après l’entracte, elle avait disparu et dans le dernier mouvement du Damase, j’étais tellement soulagé d’arriver à la fin sans m’être effondré en route, que je réussis à traduire de mon mieux l’élégance désinvolte et raffinée de son écriture ; du moins, Damase se déclara ravi.

Presse, Événementiel Dédicaces

Commandez cet ouvrage directement en ligne : règlement sécurisé Paypal – délai d’envoi rapide et suivi : 20 Euros + port

ou par courriel/courrier postal/téléphone: Ibacom éditions : iba@ibacom.fr 29 rue Greuze 75116 Paris tel 06-20-65-66-88

20 Euros

• TITRE : Tableaux de Famille

• AUTEUR :Louis Edmond Goupy (1932)

• LIVRE : 376 pages, broché, format 160 x 140 mm

• Prix public : 20 €

• GENRE : Mémoires, biographie, autobiographie

• REALISATION, EDITION, DIFFUSION : IBAcom

• ISBN : 979-10-92733-28-0

• PARUTION : 15 décembre 2020

• DIFFUSION, VENTE :

– Ouvrage référencé sur les bases libraires Cnil, Afnil, Dilicom, Electre, Ediweb, et sur les grands sites de vente en ligne : Amazon, Fnac, Decitre, Chapitre…

– En Librairie (sur commande) –